Scylla Tsai, Senior Associate (蔡依玲 / 資深經理)

負責新服務發展。加入 AppWorks 前在台哥大集團任職 10 餘年,期間歷練橫跨固網、無線與加值應用,率領團隊孵出包含 myVideo 在內的 8 個 App 服務,並談下 NBA、MLB 與 Major Studios 等授權。更早前在中科院參與天弓飛彈計畫,也曾於 SiS 任韌體工程師。臺大數學系、交大統計所畢業,喜歡把所學應用在市場與人性分析。田徑不太擅長,但努力讓腦袋跑在時代尖端,熱愛深度旅遊與甜點。

第 51 屆金鐘獎在失誤不斷與罵聲連連中落幕了,大約有 340 萬台灣用戶觀看,平均收視率 4.33,號稱創 5 年新高。戲劇類節目由公視的「一把青」抱走 6 項大獎,堪稱最大贏家。其餘的,除東森電視的「必娶女人」外,恐怕都沒能讓觀眾留下太深刻的印象。事實上,今年的金鐘獎不僅缺乏觀眾共鳴,也引發了一個值得探討的問題,那就是網路原生劇(以下簡稱網路劇)如何才能進入金鐘評選之列。

蓄勢待發卻始終被拒於獎項門外的台灣網路劇

網路劇的發展日漸蓬勃,近期各平台都有動作,如愛奇藝台灣站、KKTV、CHOCO TV 等皆推出自製原創內容,與國外的發展相呼應。這樣的趨勢看似美好,然而,一旦談到鼓勵與肯定,例如,這些網路劇是否可以一起角逐金鐘獎,便立即陷入無解的窘境。因為金鐘獎目前的規定與宗旨是鼓勵電視事業及其從業人員,包括電視節目製作業、廣播電視節目發行業、廣播電視廣告業,其中,電視事業指的是無線電視事業及衛星廣播電視事業,並不包含網路劇。

說起台灣的網路劇,我們可以回溯到 2011 年痞客邦率先嘗試的「萌的或然率」與「租屋大戰」,以及 2013 年 Fans TV 社交電視上推出的「PM10-AM03」。近年,LINE TV 也很用心在經營台灣市場,與其它公司合作推出了「迷徒 Claire」、「我的鬼基友」和「舞吧舞吧在一起」。而近期在行銷上用盡力氣的「Mr. Bartender」,則是用募資的方法來製播。但這些用心製作的好內容,因受限於金鐘獎的提名僅限於電視事業,所以從來不在評選之列。

法規的轉彎帶動美國網路劇迅速發展

反觀美國, Amazon 與 Netflix 等業者自製的網路劇,近年在艾美獎屢有斬獲,這是因為代表美國電視圈的主辦單位電視藝術科學學院,從 2013 年起就正視這個新潮流,開放網路劇角逐艾美獎。今年的艾美獎有 80% 的入圍影集來自 11 家平台業者,其中,不乏台灣觀眾熟悉的影集,像是 HBO 的「冰與火之歌:權力遊戲」、FX 的「美國諜夢」、Netflix 的「紙牌屋」、PBS 的「唐頓莊園」、AMC 的「絕命律師」、USA 的「駭客軍團」和 Showtime 的「反恐危機」等。拿下艾美獎不僅被美國無線/有線電視頻道,以及網路串流影音業者視為一種榮譽與肯定,更是全世界觀眾收看影集的重要指標。

讓我們來看兩個有趣的數據:以電視頻道的入圍數量來看,可以發現今年美國傳統無線四大電視台 NBC、CBS、ABC、FOX,史上首次全數跌出入圍獎項總數的前三名。 HBO、FX 兩個有線電視頻道,以及大家應已不再陌生的網路影音串流業者 Netflix 則包辦了入圍數量的前三名[1]。

HBO 十多年來穩居入圍獎項數量的榜首,今年首度呈現衰退,從去年的 126 項減少到今年的 94 項,下降幅度達 25%。其版圖主要被三家業者吞蝕:一是靠著美國犯罪系列風光再起的 FX 有線電視頻道,作品「美國犯罪故事」獲 22 項提名,若只算演員、導演、編劇與影集等主要獎項,也有 13 項入圍,領先入圍 10 項的 HBO「副人之仁」與入圍 9 項的「冰與火之歌:權力遊戲」,也因此「美國犯罪故事」有新劇王之稱。此外,FX 還有「冰血暴」拉抬,使得入圍總數來到 56 項。其次是入圍獎項創新高,來到 54 項的 Netflix,以及另一個可敬的對手—-網路串流影音業者 Amazon Prime Video。Amazon 雖然用戶數及製作的影集數遠遠不及 Netflix,但今年入圍的獎項也來到 16 項。若論得獎數,HBO 可能更笑不出來了,因為他們去年得到 43 個獎項,今年卻只拿到 22 座。

快速竄起、佳作倍出的美國網路影音串流業者

2012 年開始經營自製內容的 Netflix,於 2013 年推出以黑暗政治為主題的「紙牌屋」,成功打響名號,並於當年獲得 14 項入圍。之後,他們更加碼投入大量資金在原創影集,不過 3 年多的時間,今年便以 8 部影集獲得艾美獎 54 項入圍,不但入圍數量高居第三,入圍成長率也達 59%,一舉擠下四大傳統電視網。根據報導,光是 2016 年,Netflix 就投入至少 50 億美金的製片預算,製作超過 600 小時以上的劇集,最終贏得 9 個獎項。Netflix 的目標當然不單是艾美獎,他們也正努力在美國各大影視獎項中刷存在感,包括金球獎及奧斯卡獎,其中, 他們在 2015 年發行的兩部紀錄片,就獲奧斯卡提名,算是跨出了第一步。

電子商務巨人 Amazon 2013 年開始進軍原創節目,隔年就以講述變性人家庭故事的「透明家庭」獲艾美獎 12 項提名,並奪得 5 項大獎。今年 Amazon 以歷史影集 「高堡奇人」、「叢林中的莫札特」(Mozart in the Jungle),以及「透明家庭」共入圍 16 項,並拿下 6 座。其中,「透明家庭」的男主角傑佛瑞坦伯爾(Jeffrey Tambor)今年還抱走喜劇類影集最佳男主角。Amazon 執行長貝佐斯曾發下豪語:我們的目光不會只在艾美獎,之後一定會奪下奧斯卡。

Netflix: The company is helping change the way people watch television.

I think just the fact that they’ve been so successful so quickly should tell our friends in the industry that something dramatic is changing here……It’s not just that Netflix got lucky a couple times, it’s that there’s something systematic allowing them to make great content.

—–Michael D. Smith, Professor of Information Technology and Marketing, Carnegie Mellon University

卡內基美隆大學研究資訊系統與行銷的 Michael D. Smith 教授認為, Netflix 改變了大家看電視的方式,他在接受《財富雜誌》訪問時提到:「我認為,他們如此迅速的獲得成功,就是在告訴產業界的朋友們,巨變已經到來,」他告訴記者:「並不是 Netflix 走了一兩次狗運,而是他們的系統機制能讓他們製作出優質內容。」

在風起雲湧的影音業者大戰中,美國網路影音串流業者掌握超過一億用戶對觀影的喜好 (截至 2016 Q3 ,Netflix 全球用戶數累計為 8,670 萬,Amazon Prime 美國會員數則為 6,300 萬),並投入大量的資源與智慧,證明他們製作的內容正在顛覆傳統又龐大的媒體影視產業。而台灣法學商界,至今卻還在討論 「OTT 的適法性」,以及網路劇是否符合金鐘獎資格。

開放才是王道,墨守成規只會將市場拱手讓出

看看國外,再看看台灣,政府實在應該多鼓勵業者努力從數據來瞭解台灣觀眾的觀影偏好,製作優質並可國際化的好內容。所謂的 OTT,一直以來就只是個假議題,因為只要是可以讓用戶趨之若鶩的內容,不管用戶的終端設備是電視還是手機,也不管這是大陸劇還是韓劇,消費者都會拚了命的用可取得的方式收看。打破國界且熟稔用戶喜好的網路串流影音業者已兵臨城下,政府若再不集中焦點,用對的方式扶持真正的內容提供者 (Content Provider),台灣只怕會淪為數位內容的被殖民者,再也看不到屬於台灣的好內容。

Content is king, platform is queen. 在內容世界的運轉邏輯中,始終是國王主宰著誰是皇后,或能有幾個皇后。

___

CHOCO TV 追劇瘋 (AW#2) 近期推出多部自製原生戲劇,包括「我們是歐爸」、「X 情人」、「HIStory」等,期望以新媒體力量寫下台灣戲劇新篇,歡迎大家多多捧場。

[1] 2016 艾美獎,美國各大電視台與影音串流業者的入圍數量分別如下:HBO 94、 FX 56、 Netflix 54、NBC 41、CBS 35、ABC 35、FOX 29、PBS 26、 AMC 24、Showtime 22。

返回文章

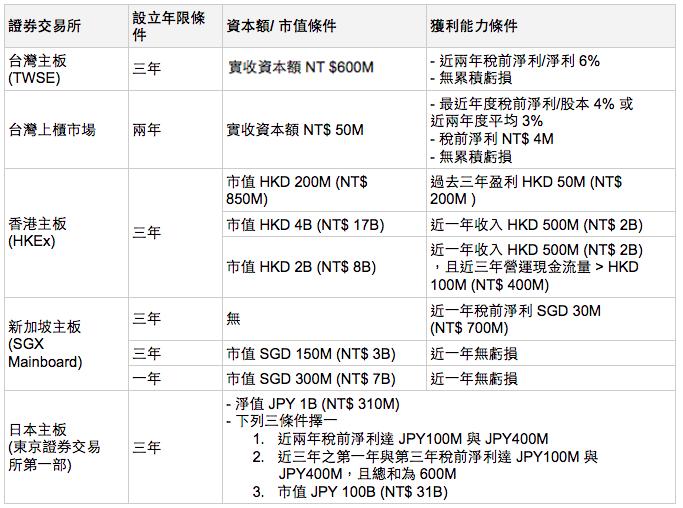

表一:台灣上市櫃條件與其他國家比較 (via

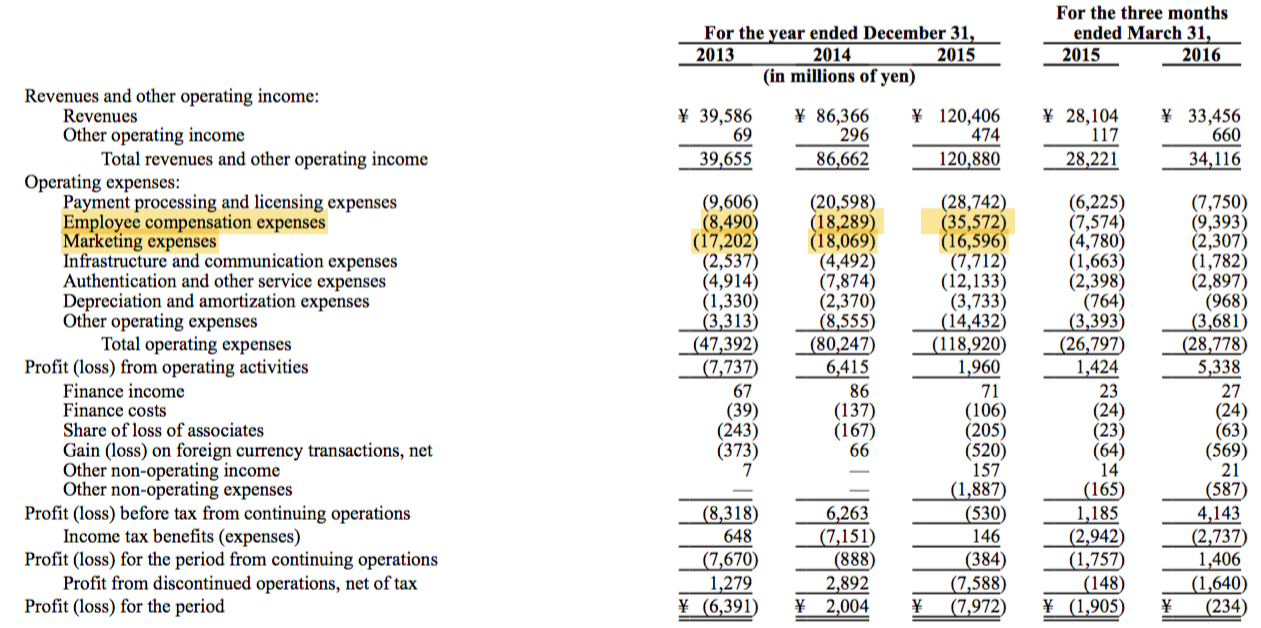

表一:台灣上市櫃條件與其他國家比較 (via  表二:Line Corp. 2013-2015 損益表 (via

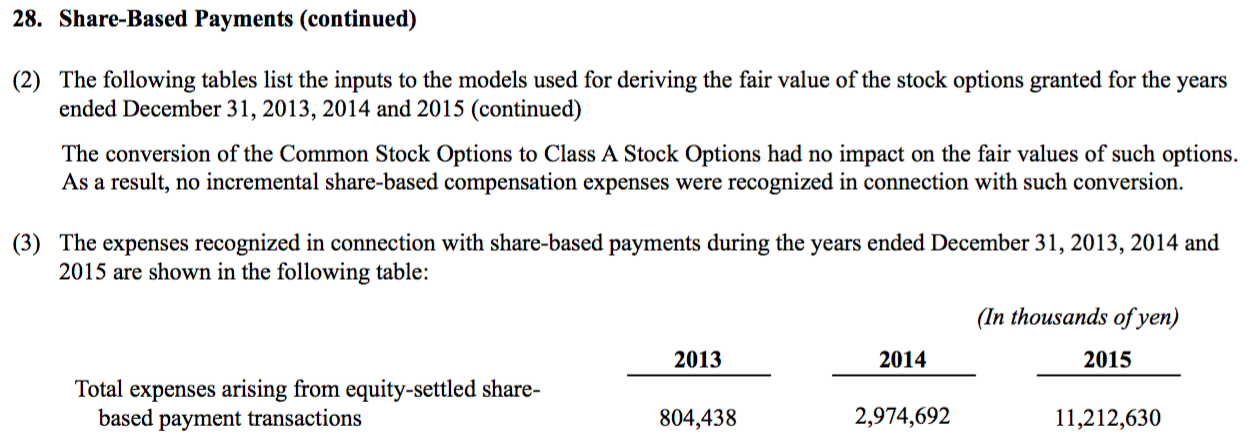

表二:Line Corp. 2013-2015 損益表 (via  表三:Line Corp. Share-Based Payments 細節 (via

表三:Line Corp. Share-Based Payments 細節 (via