上次聊到我跟馬克‧薩斯特 (Mark Suster) 有好多相像的地方,包括我們的背景、經歷和對事情的看法等等。今天又讀到他部落格上的新文章:「你應該要創業嗎?」(Should You Really be a Startup Entrepreneur?),更加確定我們上輩子應該雙胞胎來的。

跟馬克的經驗一樣,其實還蠻常有創業人來問我,你為什麼不繼續創業?說實話,我還真的常常看到市場上的許多問題,然後創業人的性格就會跑出來,腦子裡忍不住開始想可以怎麼試著解決,有時候甚至連創業的步驟都想好了,只差袖子捲起來,開始做就是了。好在 appWorks 本身也是一種創業,所以當我回過頭來想,如果我專心把 appWorks 做好,把育成計畫辦好,那對所有的創業人來說,可以創造更大的價值、更大的貢獻,這些創業的想法,交給有興趣的團隊去做就好 — 這樣一想,那股創業的熱血,才稍稍獲得平息。

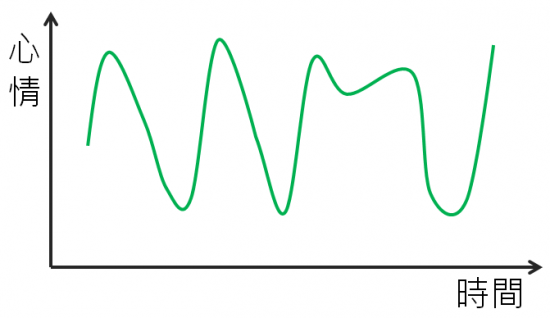

說真的,創業真的會上癮。它像心情的雲霄飛車一樣,當你坐在上面的時候,高低起伏,有時為了一點小小的突破高興了老半天,有時又為了一點小小的失敗兩天睡不著覺。當你下車的時候,你發誓下次再也不要了。但是相信我,當你離開了一陣子,你會發現全世界沒有比那個更刺激、更真實的事情,你會發現一輩子都沒辦法回去搭平凡無奇的米老鼠碰碰車了。

不過也就像馬克的文章說的一樣,這趟雲霄飛車之旅,雖然沒有身高限制,但也不是適合每一個人的。他舉了幾個創業家共同的特質,我則加了一些我自己的補充:

- 不是特別在乎地位 (或是頭銜)

- 對於這個世界上的事物充滿了好奇心

- 不喜歡規矩,而且喜歡挑戰權威

- 可以接受高度的不確定性

- 不會因為不斷的被拒絕而失去信心

- 喜歡跟別人聊你在做的事情

- 喜歡作決定,非常快速的決定 — 即使只有 70% 是正確的 (你需要前進、然後修正,而不是原地踏步)

- 對自己的執行力有高度的信心

- 不容易受到壓力的影響

- 可以承受很高的風險

- 失敗又怎樣?整裝再出發就是

- 可以投注很長的時間在這件事情上面 (但你不會覺得它是工作)

而且,即使你的個性是合適的,那也不代表你就就會樂在其中。我的經驗是創業的主題非常的重要,最好是你很有熱忱的事情 — 因為當你跌到雲霄飛車的谷底,全世界都與你作對時,只有你對解決這個問題的執著,才能支撐你渡過這些難關。

而如果,你想清楚了,確定這是你要做的事情,appWorks 育成計畫歡迎你的加入。沒錯,我在這裡宣布,第三屆育成計畫正式開始接受申請,你們有一個半月的時間可以組織團隊、確認主題,然後填寫這份表格送出申請。(更多關於 appWorks 和本次育成計畫的細節,可以參考 appWorks 育成計畫頁面。)

對於這個計畫和 appWorks 本身有什麼問題,歡迎你們留言或是寫 email 讓我們知道。有什麼最新的資訊,我們也會陸續在這裡公布。

Good luck, everyone.

(Image via meadowsrise@flickr under CC license)