Brandon Chiang, Associate (江旻峻 / 經理)

負責投資。加入 AppWorks 前,在鴻海集團服務負責「互聯網+健康」相關服務之開發與推廣。鴻海之前,在台灣大哥大負責通路管理與 KPI 設定,後來參與 myfone 購物之經營分析管理。更早之前,敏盛集團負責連鎖醫院經營之事業規劃與募資,並參與盛弘醫藥之上市櫃流程。台大數學系、商研所畢業。喜歡籃球跟音樂,特別是讓人融化的 Smooth R&B。

與創業團隊互動時,我發現很多初次創業者對會計與財務模型完全沒有概念。他們要不就是太過專注在技術上,以為只要把產品做好,自然就能賺錢;要不就是認為這件事非常困難,需要找財金系畢業的人來專職負責。然而,這樣的心態會讓創業者在商業模式上見樹不見林,非常容易讓公司陷入財務困境。

瞭解商業模式,才能掌握事業發展

因為讀的是數學系和商研所,我在學生時代便對商業模式有一些基本概念,但因缺乏實務操作經驗,所以也跟大家一樣,無法體會它的實際效用。而就在我開始工作之後,為了協助公司募資、撰寫 Business Plan、編列預算,我必須在很短的時間內熟悉這些知識和它們的運用。過程中,我深刻理解,唯有掌握商品的商業模式,知道如何創造盈餘,事業才有可能進一步發展。因此,我非常建議所有創業者都要學習如何釐清財務模型,為自己公司的商業模式建立清楚、容易掌握的管理報表。

透過 Google Sheet 看清數字的深層意涵

財務模型這個字眼看似艱深,其實只要掌握幾個基本概念,就可以自己運算。要釐清公司的商業模式,最簡單、好用的工具就是 Google Sheet,你只要會加減乘除,再加上一點基本的會計觀念,就可以在 Google Sheet 上架構出你自己的財務模型。

以下我會先幫大家建立簡單的損益觀念,然後,再透過實例說明如何利用 Google Sheet 建立財務模式。( 2/23 (四) 21:00 我將於 AppWorks 官方粉絲頁針對表格的操作方式進行線上直播教學,歡迎有興趣的朋友一起參與、交流)

1. 簡單的損益表會計觀念

所謂會計就是把我們日常生活中發生的事情,透過記帳,依照約定俗成的標準進行認列。所以,只要跟著「日常業務與金錢的流動方向」走,就不會有太大差錯,細節可以等你有需求時,再請身邊懂會計的人來幫忙修正。

以下是損益表上的幾個主要項目:

(1)價 (Price) 與量 (Quantity):即價格與數量,在本文中簡稱 P 跟 Q。雖然價跟量不是損益表內的正式項目,但從管理報表的觀點來看,是極需注意的指標。

(2)營收 (Revenue):透過提供產品與服務給消費者,可以收到的錢。例如,一件衣服的售價是 500 元 (P),你一個月可以賣 3,000 件 (Q),那這個月的營收就是 500 X 3,000 = 1,500,000 元。 再舉一個例子,如果你提供的是訂閱制的音樂串流服務,每月收費 150 元 (P) ,而你的付費用戶有 10,000 人 (Q),那這個月的營收就是 150 X 10,000 = 1,500,000 元。

(3)成本 (Cost):為了營業而需付出的金錢,通常可分為成本跟費用,一般來說,成本跟營收是相對應的,而費用則較無直接關聯。例如,你要賣衣服賺錢,進貨就是你的成本,延續上面的例子,假設你進一件衣服的成本是 300 元,那你這個月付出的成本就是 300 X 3,000 = 900,000 元。

(4)毛利 (Gross Profit /Margin):營收減去成本就是毛利,亦即你初步可以獲得的利潤。承上例,你這個月的營收是 1,500,000 元,成本是 900,000 元,所以你的毛利就是 1,500,000 – 900,000 = 600,000 元。

(5)費用 (Expense):如果你在網路上開店賣衣服,除了進貨成本,可能還需要租辦公室、水電瓦斯、人事、行銷、金流、物流等相關費用。

以上述為例,假設需要的費用有下列幾項:

a. 人事費用:整個團隊 5 個人,平均每人的薪水是 30,000 元,人事成本就是 150,000 元(30,000 X 5 =150,000 )。在此分享兩個簡單推估人事費用的方式,第一,通常人事費用不會只有我們理解的薪水,還包含了勞健保退休金,所以,你可以外加 30% 來反應這部分的費用。另外一個方式則是以人頭推算整家公司的費用,在台灣大概可用一個月 10 萬元/人來推算。為了不讓此模型過於複雜,在這個範例,暫且還是以人事費用 150,000 元估算。

b. 行銷費用:每個月要花 300,000 元打廣告吸引客人來買衣服。

c. 物流費用:寄出每筆訂單需要 80 元的物流費用,一個月的物流費用就是 80 X 3,000 = 240,000 元。

d. 金流費用:網站需要為每筆交易負擔的刷卡手續費為該筆金額的 2%,所以金流費用就是 1,500,000 X 2% = 30,000 元

e. 其他費用:上述之外的費用,一個月需要約 30,000 元。

綜合以上,一個月簡化後的費用就是 750,000 元。

(6)營業利益 (Operating Profit):扣除後續的營業費用後,就是你的營業利益 (毛利 – 費用)。承上,你的毛利有 600,000 元,費用則是 750,000 元,所以你這個月的營業利益就是 600,000 – 750,000 = -150,000 元。

2. Google Sheet 的用法

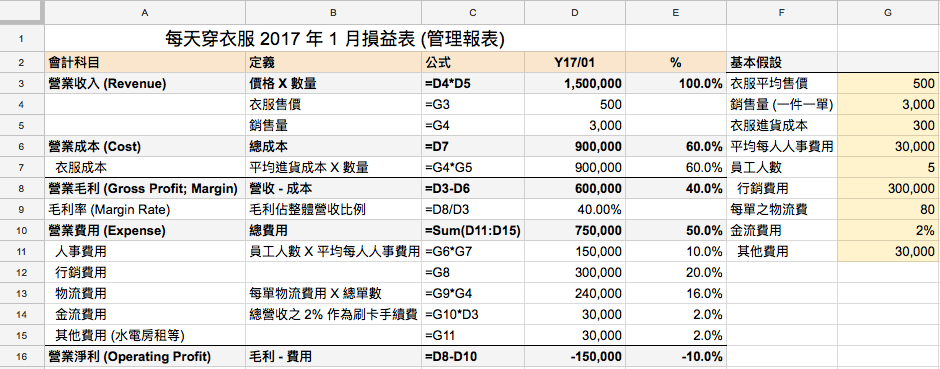

Google Sheet 是 Google 推出的免費線上軟體服務,類似微軟 Office 的 Excel,專門拿來做數字運算與簡單的資料整理。每個 Google Sheet 中的格子,都有自己的代號,例如 A1、B4、C5,而「加」、「減」、「乘」、「除」相對應的符號則是「+」、「-」、「*」、「/」。如果你在格子中 Key 上 = D4*D5,那就代表這一格是 D4 格的數字乘以 D5 格的數字。現在我們就試著搭配上述的損益表觀念,在 Google Sheet 上建構自己的財務模型。以下是一個簡單的示範,假設每一單只買一件(示範檔案如連結所示,大家可以打開檔案對照):

上表是我將前文所舉網路服飾店例子的簡單損益表數字 Key 入後,所呈現出的結果。你可以依照實際狀況或者是對未來的假設,在右邊的黃底格子 Key 入不同數字,如此一來,整體結果便會隨著你 Key 入的數字而改變,這就是一個簡單的財務模型。

將商業模式彙整成一張表格的優點

1.簡化模型

透過數字來說話,利用幾個基本假設來說明你的商業模式。

2.拆解重要關鍵因素

亦即從營收、成本、費用等層面來思考其相關性。營收成長的原因為何?是廣告投放?還是通路拓展?產品線變多?銷量變好?價格變貴?如果是廣告投放變多,那廣告費用跟營收成長的關係為何?CPA (Cost per acquisition) 是多少?可以配合商業模式,針對重要關鍵進行審視。

3.全面性檢視

創業者很容易就會只專注在單一環節,例如會員數、訂單數、每單價格、每單成本、人事費用、行銷費用。如果你沒有把它們全部放進同一張大表來看,可能就會有所疏忽。Google Sheet 可以幫你針對銷售量、售價、營收、毛利、費用等環節一一進行檢視。

4.動態檢視

創業是一連串的過程,現在的狀態不一定是你的最終狀態,有時候簡單的財務模型可以幫助你預測未來三五年的 Business 會走到什麼程度。而且你也可以透過 Google Sheet,把一些假設設定為變數,只要調整這些參數,你就可以看到整體業務的變化,進而思考現實生活中要注意的面向與該採取的行動。

5.幫助思考

很多質性描述的商業模式可以透過 Google Sheet 數字化,大家可以透過這些數字跟你原本的質化商業模式進行比對,仔細思考是否需要調整。針對每個假設的數字,你是否可以提出關於現實市場的 insight?例如,市場願意為你的產品或者服務付出多高的價格?一般回購率大概是多少?毛利率是多少?如果你無法回答這些問題,就代表你功課做得不夠多,或是你還沒從市場學習到這些。

6.設定短期目標

我們常常會問創業者,你的短期目標是什麼?有時這個 Google Sheet 就可以幫助你釐清最應該達到的目標為何?你要怎麼做才能達到這個數字。

上述範例是很基本的損益搭配 Google Sheet 的運用,如果你想對自己的 Business 有更深的掌握,可以加上更多的變數或指標來觀察、比較。

藉由多項變數調整商業模式

現在,我就試著加入網路業常看的幾個指標,讓大家感覺一下若將數字整裡好、攤開來看,對決策有怎樣的幫助 (範例在此)。

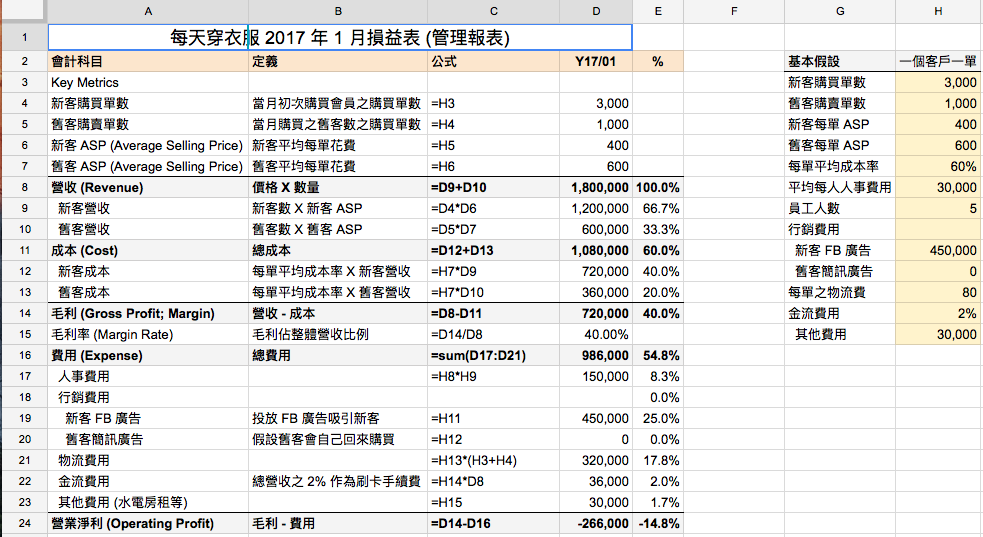

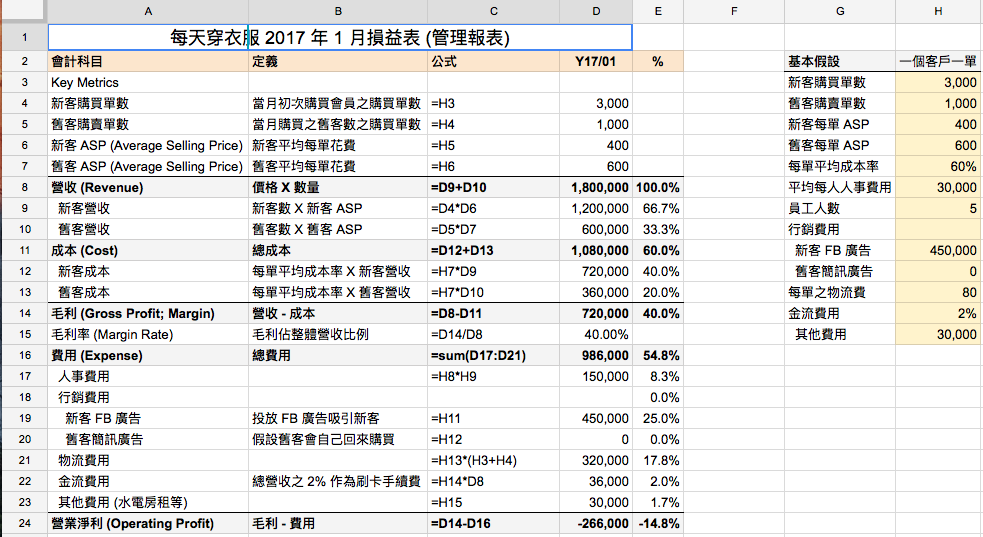

我以剛剛提到的網路服飾店為例,進一步把資料細分為新客與舊客,並融合邊際貢獻的概念來觀察商業模式的變化。基本假設如下圖右側黃色區域所示,數字後面括弧中的文字代表這個數字於 Google Sheet 的所在位子。(只要在黃色區塊填入實際數字,便可針對你自己的 Business 建立財務模型)

幾項假設如下:

*每一個客戶每個月跟這家網路服飾店進行一筆交易。當月新客有 3,000 人 (H3),舊客有 1,000 人 (H4)

*新客為初次購買,每人每單花費 400 元 (H5),舊客則有些品牌偏好,故每人每單花費較高,為 600 元 (H6)

*每單成本為營收的 60% (H7),亦即平均每單毛利率為 40% (D15)

*新客都是受到 Facebook 的廣告吸引而上網購買,暫無其他來源

*舊客基於喜好,會自行回購,不用另外進行客戶維繫

*每單的物流費用為 80 元 (H13)

*金流費用為營收的 2% (H14)

透過上表我們可以看到,這個月有 180 萬元的營收 (D8),毛利為 72 萬元 (D14)。但扣除人事費用、行銷費用、物流費用及其他相關費用之後,這個月反而虧損 26.6 萬元 (D24)。身為老闆的你,會從哪邊進行調整呢?

首先,你可能會想調整售價,如果衣服賣貴一點,也許可以提高利潤,但是銷售量可能會下滑;也許你會試著跟供應商商量,看成本是否有可能降低一點;也許人事、行銷、物流都有調整的空間。當你將這些數字列成一張表之後,就可以比較清楚的看出問題何在。

從這張管理報表來看,主要費用來自行銷費用,佔整體營收 25% (E19),而物流費用則佔整體營收 17.8% (E21),光這兩個項目就超過你賣衣服所得的 40% 毛利 (E14),整個毛利都被吃光了。此時,你就必須再繼續深究,看看你的行銷費用是否是花得有效率。另外,我們常常會看到很多網站都是滿 499 元免運,這就是因為平台商必須要有一定的銷售額,才有足夠的毛利支付物流費用,不然這些費用就得由消費者自行負擔,他們才會有利潤。

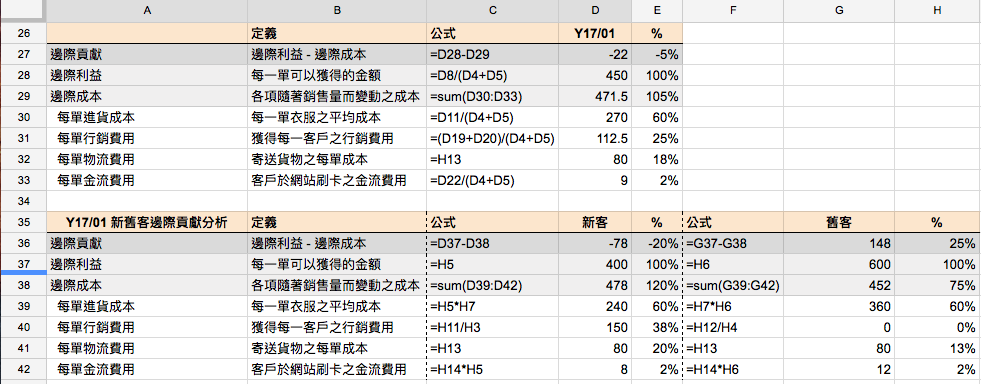

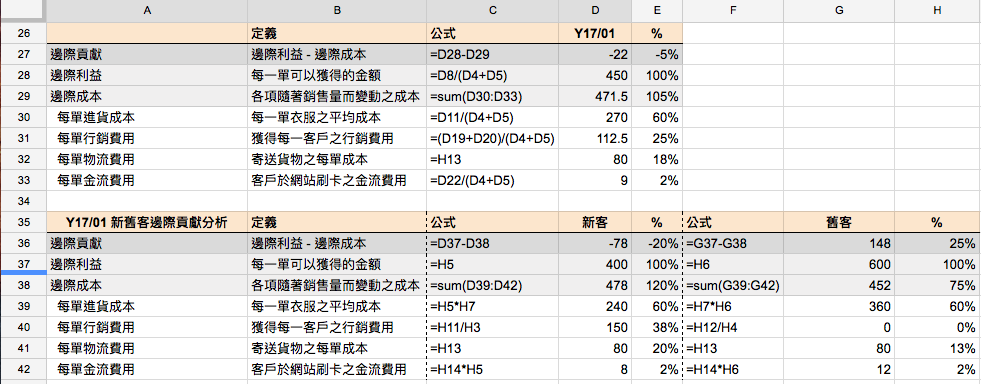

透過邊際貢獻掌握獲利狀況

從上面的例子來看,只看毛利率來判斷產品是否賺錢其實是不夠的,因為還有許多與銷售有關的費用尚未計入,例如,你每一單所需負擔的物流、金流與行銷費用,如果可以歸屬到相對應的銷售活動上,也應該被列入計算。所以,很多電商會透過邊際貢獻來判斷目前每一單是否有賺錢。所謂邊際貢獻指的是,隨著訂單數量的變化會帶來的利益與成本費用。以更直觀的方式來說就是,你每一筆訂單的錢從哪裡來,又花到哪邊去。這邊我以邊際利益取代「錢從哪裡來」,也就是你每一單平均可以獲得的錢;「錢花到哪裡去」則分為四大項:進貨成本、行銷成本、物流成本、金流成本。兩者相減便是邊際貢獻,邊際貢獻夠多才能支付剩下的人事及雜項等費用,並產生利潤。

透過下圖我們可以發現,每賣一單,新舊客平均可以獲得 450 元 (D28),但進貨成本、行銷費用、金物流費用共計需要 471.5 元 (D29),所以每一單會虧損約 22 元 (D27),賣越多只會賠越多。這時就得藉著調整產品線來尋找毛利更高的商品,或者調整行銷費用的投資報酬率。初步來看,這生意可能是無法賺錢的,因為邊際貢獻是負的。

邊際貢獻還有一個用法,那就是可以拿來計算損益兩平點。假設你的邊際貢獻是 100 元,每個月所需負擔的其他費用是 150,000 元,這代表你必須賣 150,000 ÷ 100 = 1,500 件商品,才能讓你當月損益兩平。這可以讓老闆心裡有的底,一個月要賣 1,500 個商品,平均一天要有 50 個商品賣出,才不會虧錢,可以拿它作為短期努力的目標。

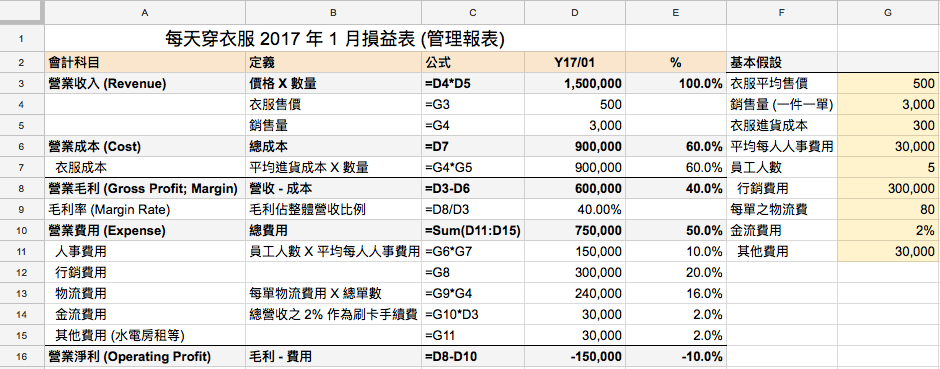

再往下看深一點,雖然在上面的例子中,邊際貢獻是負的,但實務上蠻多電商平台第一單都是虧損,他們希望客戶可以自己回來 (或是不用花太多行銷費用找他回來),再從之後的消費把利潤賺回來。這時我們通常會以 LTV 是否大於 CPA 作為判斷標準。CPA (Cost Per Acquisition) 是你獲取一個新客戶所需要的成本,而 LTV (Lifetime Value) 則是這個客戶終身可以帶給你的價值,如果你獲得這名客人要花 1,000 元,但他這一輩子可以給你的價值超過 1,000 元,那麼這個客戶也許就值得你花 1,000 元去取得。不管你提供任何服務,原則上 CPA 越低越好,LTV 越高越好。如果想要對這些數字有更深刻的掌握,你必須了解客戶的回購率與購買頻次,才能夠把 LTV 估算出來,CPA 亦同。

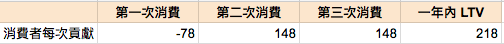

在此我們假設:

*一年內會消費三次,第一次是新客,後面兩次則是舊客回購,先以一年作為客戶終身價值,如果超過一年客戶還有回來,那就是多賺的。

*客並不需要進行維繫就會自己回來消費 (如果需要舊客的維繫費用,可自行在公式內調整)。

新客貢獻的毛利是 160 元 (邊際利益400 (D37) – 每單進貨成本240 (D39) = 160),但每名新客的取得成本是150 元(為獲取新客之行銷費用 ÷ 當月獲取新客數 450,000 ÷ 3,000 = 150 元 (D40)),大致上就快把毛利吃光了,若再考量金物流,則新客每單虧損 78 元 (D36)。

舊客貢獻的毛利是 240 元 (邊際利益600 (G37) – 每單進貨成本 360 (G39) = 240),但舊客沒有取得成本的問題,就算把金物流費用算進去,每單還是會有 148 元 (G36) 的利潤。若套入上述消費者一年會消費三次的假設,長期來看這生意還是有機會賺錢。從下圖來看,扣掉第一次獲取客戶的 CPA,長期下來還有 218 元的貢獻。

這篇文章主要是希望大家可以透過數字及圖表了解自己的商業模式,但裡面有許多數字及假設都是你必須從日常營運中多做觀察才能進一步發展。日後我將會延續這個主題,針對現金流、庫存、退貨等內容一一進行探討。

【歡迎所有 AI / IoT、Blockchain / DeFi、面向東南亞市場的創業者,加入專為你們服務的 AppWorks Accelerator】