亞洲最大創業加速器 AppWorks Accelerator (之初加速器) 在 6/6 舉辦 AppWorks Demo Day #16,共計 28 組新創登台,吸引超過 1,200 位投資人、業界代表出席。

位於台北的 AppWorks Accelerator,本屆出現兩組來自美國、一組來自比利時的團隊,顯示加速器觸角已擴及北美與歐洲,加上來自台灣、香港、新加坡、印尼等大東南亞區的優秀新創,讓 AppWorks Accelerator 的國際化版圖再次擴大。本屆創業主題包含最熱門的 AI 與 Blockchain,持續發燒的 IoT、社群電商、數位行銷、O2O 等多元領域,展現大東南亞的數位版圖創業活力。

促進新創國際交流、投資、商務媒合,是此次 AppWorks Demo Day #16 的主要目的。本次活動,吸引多位重要產官界人士蒞臨,包括立法委員余宛如,以及由外交部國際合作及經濟事務司司長李新穎接待的 15 位印尼新創代表。此外,CID 華威國際、國泰金控、中信金控、台新金控、永豐金控、新光金控、華南金控、開發國際、群益創投、華晨投資、中盈投資、遠傳電信、台灣大哥大、中華電信、聯合報系、緯創資通、台達資本、104 等逾百位國內外創投與企業代表,也紛紛到場參觀,尋求投資、合作標的。

新創成績驚艷全場!

Cubo 智慧寶寶攝影機創下每分鐘賣出 5.5 台佳績

42 Race 打造東南亞最大線上路跑社群 、MOOIMOM 位居印尼母嬰品牌電商第一

在 AppWorks Accelerator 多年努力經營,以及眾多校友企業傑出表現的證明,有越來越多商業模式已獲成功的新創團隊,選擇進駐 AppWorks Accelerator,進一步擴大營運規模與市場版圖。

Cubo 是由一群熱愛寶寶的創業者所組成,成功推出全球第一支智慧寶寶攝影機。Joanna 與同是創業夥伴的先生,一直渴望擁有自己的寶寶,經過 6 次人工受孕才終於如願。但新手爸媽經驗不足,深怕嬰兒睡著時,會被棉被覆蓋口鼻,導致 Joanna 得到產後憂鬱症,夜半經常緊張驚醒。因此決定籌組團隊,結合 AI 技術以及小兒科醫師葉勝雄的專業經驗,開發出智慧寶寶攝影機,今年 5 月,產品在群眾募資網站嘖嘖上架,創下 30 分鐘內集資破百萬、2 小時內破 300 萬新台幣、平均每分鐘賣出 5.5 台的好成績。

Cubo 是由一群熱愛寶寶的創業者所組成,成功推出全球第一支智慧寶寶攝影機。

Cubo 是由一群熱愛寶寶的創業者所組成,成功推出全球第一支智慧寶寶攝影機。

來自新加坡的 42Race,是東南亞最大線上路跑社群平台。跑者在 42Race 平台上,除了能夠記載自己的跑步記錄並與跑友們比較,42Race 更將實體馬拉松虛擬化、遊戲化,使跑者可以隨時隨地參加,在自己喜歡的地點與路線完成比賽,贏得實體獎牌,42Race 團隊的熱情與行動力,使他們在 2016 年成立之初,即獲得 Quest Ventures 領投天使輪,2 年至今累計超過 7 萬名付費用戶,累積營業額超過 200 萬美金 (新台幣 6,000 萬元),今年,更與運動大廠 Reebok 合作,在包括台灣在內的大東南亞各國推出最自由的虛擬馬拉松競賽。

「酒後駕車」一直是台灣公共安全的惡夢,TWDD 台灣代駕則希望透過數位科技來解決。TWDD 是全台第一家可以用 App 和線上呼叫的代駕服務平台,24 小時提供酒後代駕服務,讓人們能開心喝酒、平安回家。自 2016 年 6 月上線以來,已累積超過 5 萬次服務,除了解決台灣嚴重的酒駕問題、提供數萬名代駕司機就業機會,也創造餐飲消費成長,帶動整體生態鏈更健全的發展。

MOOIMOM 是印尼最大的母嬰電商品牌,7 年前,看上印尼經濟爆發性的成長動能及電商市場未來潛力,創辦人夫妻 James 與 Carolyne 舉家落地印尼,開始電商創業旅程。走過艱辛的創業之路,MOOIMOM 成功打造出自己的品牌價值,主打親民價格、歐美時尚設計。至 2017 年底,除了電商之外,另外在東南亞設立 20 家實體門市及 200 家通路經銷,每年營收成長達 100% ,回購率高達 40%。為尋求拓展國際市場及產品線,MOOIMOM 在台灣設立研發中心,欲結合台灣科技、人才及製造實力,目標五年內攻下泰國、越南、馬來西亞及新加坡等東南亞高潛力市場。

近年台灣刮起的「生酮飲食」旋風,背後推手 FB 社團酮好,也在 AW#16 團隊之中。創辦人 James 本來就熱愛運動與健身,卻苦惱一直瘦不下來。自 2016 年從國外網站接觸到生酮飲食後,在短短 3 個月內就瘦了 12 公斤,且原來空腹血糖高、吃完飯會昏睡等糖尿病前期症狀也達到改善。James 於是在臉書成立「酮好」社團,2 年內累積超過 10 萬成員,致力生酮飲食的研究與推廣,幫助一般大眾了解生酮飲食、調整體重、改善健康。

成立僅兩年的「酮好」FB社團,是台灣這波生酮飲食旋風的幕後推手。

成立僅兩年的「酮好」FB社團,是台灣這波生酮飲食旋風的幕後推手。

國際新創勢力登場!

新加坡 Novelship 搶攻東南亞時尚流行商品電商版圖

香港 Branch8 開發跨境電商新利器

隨著大東南亞地區的數位經濟蓬勃發展,有越來越多國際新創選擇加入 AppWorks Accelerator,希望藉由豐富的校友網絡以及創業資源,拓展在這塊市場的新商機。

大東南亞地區的年輕族群,是孕育電子商務快速成長的重要市場。來自新加坡的電商網站 Novelship ,由兩位熱愛時尚流行商品的大男孩 Richard 和 Chris 共同創立,由於大東南亞地區中產階級興起,流行商品市場起飛,但盜版商品猖獗,消費者難辨真偽,一不注意就可能買到盜版商品,Novelship 親自為消費者把關,提供經濟實惠價格的正版潮牌商品給消費者。來自比利時的 My Room Abroad 團隊,則看準大東南亞地區 200 萬國際交換學生的租房市場,推出線上訂房服務,2017 年 2 月上線至今,已開發超過 1500 間房源,今年 3 至 5 月,訂房數成長 132%。

來自比利時的團隊 My Room Abroad 推出線上訂房服務,瞄準大東南亞地區 200 萬國際交換學生的租屋市場。

來自比利時的團隊 My Room Abroad 推出線上訂房服務,瞄準大東南亞地區 200 萬國際交換學生的租屋市場。

大東南亞地區電商發展多元,不同的國家市場內,各有不同的主流電商平台,來自香港的 Branch8,則提供電商賣家一站式商品上架服務,包括 Amazon、天貓、Lazada、蝦皮、 eBay、Qoo10、Shopify 等不同平台,都能在 Branch8 上一次上架,並協助賣家管理存貨與訂單。同樣來自香港的 Easychat,開發對話式銷售軟體,即時掌握消費者在網路商店的行為,主動向消費者進行對話銷售,電商轉換率最高可增加 300%,包括 91APP、WACA、EasyStore 等開店平台,都已成為技術夥伴。來自新加坡的 Cardable,協助電商與銀行,推播商品折扣碼或信用卡促銷資訊,已成功在新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、香港等五個大東南亞的市場落點開展業務,重要客戶包括 Lazada、Zalora、Trip.com、KLOOK、agoda、匯豐銀行、花旗銀行、美國運通等。

運用創新技術,從事社群廣告與行銷的手法不斷翻新。來自香港的 OrderLOOKs 點樣,針對企業或個人,提供能在各種社群平台上使用的客製化動態貼圖,讓客戶產品或服務輕鬆達到曝光的效果。來自美國的 dipp,開發 AI 技術的 SaaS 平台,讓品牌廠商自動生成橫跨各種社群平台、尺寸的行銷視覺素材,目前已獲得 FILA、聯合新聞網、早餐吃麥片、ISPO 等客戶青睞,用在社群的行銷推廣上。

來自美國的團隊 dipp,開發 AI 技術的 SaaS 平台,讓品牌廠商自動生成橫跨各種社群平台、尺寸的行銷視覺素材。

來自美國的團隊 dipp,開發 AI 技術的 SaaS 平台,讓品牌廠商自動生成橫跨各種社群平台、尺寸的行銷視覺素材。

台灣新創成績耀眼!

Velodash 單車團騎 3 個月突破 6 萬公里

Charge Smith 宅電顧問 建立台灣最大電動車充電服務品牌

除了海外團隊亮眼的表現外,本屆來自台灣的團隊,表現也不遑多讓。Velodash 推出單車團騎 App,今年 3 月上線至今,已紀錄里程突破 6 萬公里 (可環島 70 次)、總爬升高度超過 10 萬公尺 (等於 200 座 101 大樓)。Charge Smith 宅電顧問致力提供電動車主各式充電解決方案,除了開發「充電站地圖」App,並在一年內,協助超過 240 位車主於自家安裝充電站,市佔率 40%、客戶滿意度 94%,均是目前台灣的第一品牌。動區動趨 是台灣專門提供 Blockchain 相關資訊的社群網站,去年 11 月上線至今,在今年 4 月單月瀏覽人次已突破 20 萬,對提升台灣大眾掌握 Blockchain 趨勢與新知功不可沒。

「動區動趨」 是台灣專門提供 Blockchain 相關資訊的社群網站,致力提升大眾對新技術、商業模式的理解。

「動區動趨」 是台灣專門提供 Blockchain 相關資訊的社群網站,致力提升大眾對新技術、商業模式的理解。

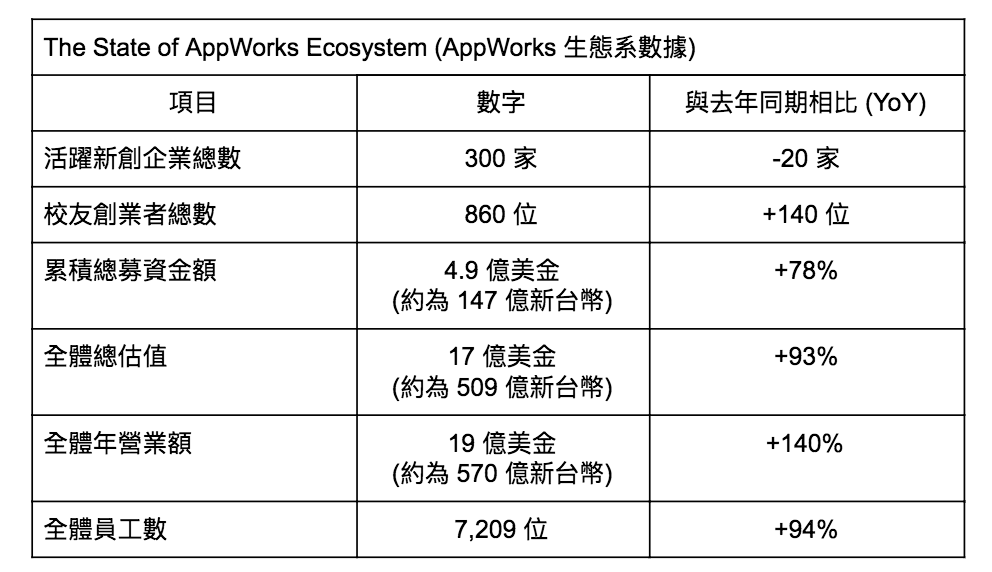

AppWorks 創辦合夥人林之晨在活動開場時提到:「經過 8 年的努力,今年是 AppWorks 生態系大放異彩的一年。」成績包括:活躍新創累積到 300 個、共 860 位創業者,所有企業的加總年營業額來到 19 億美金 (約為 570 億新台幣),較去年同期大幅成長 140%,員工數 7,209 位,年增高達 94%,生態系累積募資金額為 4.9 億美金 (約為 147 億新台幣),年增率達到 78%,全體 300 家活躍企業的總估值突破 17 億美金 (約為 509 億新台幣),較去年此時大幅增加 93%。

展望未來,林之晨特別指出,當 AI 與 Blockchain 正在全球各領域吹響顛覆的號角,2018 年份的創業者,應該善用 AI 與 Blockchain 兩股巨浪背後的機器學習、深度學習、分散式交易網路、去中心化加密體系等技術,解決社會現存的大型問題,以建立長期偉大的新科技巨人。

AppWorks 創辦合夥人林之晨指出, 為了帶頭鼓勵更多優秀的年輕人投入 AI、Blockchain 創業,AppWorks Accelerator 從第 17 期 (AW#17) 開始,限定招收 AI、Blockchain 團隊。

AppWorks 創辦合夥人林之晨指出, 為了帶頭鼓勵更多優秀的年輕人投入 AI、Blockchain 創業,AppWorks Accelerator 從第 17 期 (AW#17) 開始,限定招收 AI、Blockchain 團隊。

為了帶頭鼓勵更多優秀的年輕人投入 AI、Blockchain 創業,AppWorks Accelerator 從第 17 期 (AW#17) 開始,限定招收 AI、Blockchain 團隊。林之晨說:「AI 與 Blockchain 所帶來的衝擊,將如同 80 年代的 PC、90 年代的 Internet、2000 年代的 Mobile Internet,是改寫未來 30 年商業與生活的巨型典範轉移。」它們不僅是技術革新,更是在工作型態、交易過程、人際溝通、企業運作等面向上,從底層徹底改變既有的結構與模式。AppWorks #17 團隊將於 8 月正式進駐,預計招收 30 支團隊加入。

歡迎 AI 與 Blockchain 新創團隊,申請加入 AppWorks Accelerator