Liying Wang, Legal Master (王琍瑩 / 法務輔導長 & 明日科技法律事務所主持律師)

帶領內建法務團隊,提供企業經營、合約協商、紛爭處理等各方面法律諮詢,輔導建立營運管理機制,必要時也協助團隊尋求「突破框架」的解方。曾任 HTC 全球營運資深法務經理、萬國法律事務所科技法律部律師,也曾服務於士林地方法院、台北高等行政法院。美國西北大學法學碩士、政大法學士、政大 EMBA,具備美國紐約州與台灣律師執照。

研究市場時,許多人相信「讓數字說話」,那麼我們先試著探討以下幾個數字:

Facebook 月活躍用戶 (Monthly Active Users) 高達 24 億,它究竟是一個社群平台?媒體內容?通訊軟體?還是廣告業者?

Apple 多年來盤據全球市值 (Market Cap) 排行榜冠軍,但 iOS 的全球市占率 22% 卻遠低於 Android 的 76%,事實上,二者又各自稱霸不同的區域市場,究竟誰才是真正的贏家?

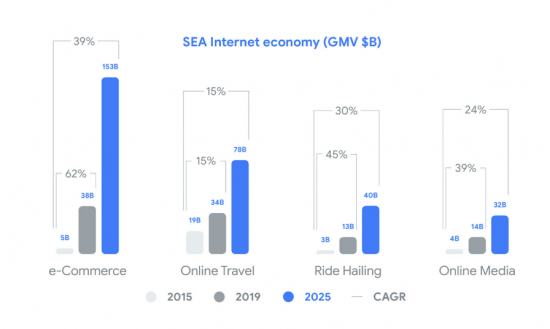

Amazon 的網站成交金額 (Gross Merchandise Volume; GMV) 在 2021 年可望達到「全美電商零售市場」的一半,為什麼不加上「全美實體零售市場」來計算?隨著 Amazon 併購美國連鎖超市 Whole Foods 和入股印度的零售商 Shoppers Stop,打通「全通路」 (Omni-Channel) 任督二脈之後,對市場動態又會造成什麼影響?

Google 佔全球「搜尋引擎」市場份額 (Market Share) 近 93%,它最可敬的競爭對手卻是 Facebook,二者聯手分食數位廣告市場大餅,壓縮線下廣告生存空間。而這個「雙寡占」(Duopoly) 局面,眼看著又將受到 Amazon 的挑戰。只是,這麼說來,Facebook 其實不是社群平台?Google 的對手也不是 Apple?然後 Amazon 既賣東西、也賣廣告?

傳統上,當我們要定義一個產業的市場範圍,通常可以藉由檢視垂直上下游供應鏈,以及盤點水平競爭對手,得出一個清晰的輪廓。Internet 的發展,創造出網路平台 (Online Platform,此處泛指所有網路商業生態系) 這樣無法以傳統供應鏈藉由上下游對手定位的新興商業模式,進而帶動數位經濟 (Digital Economy) 百花齊放,其優勢便在於跨國界、跨產業,甚至橫跨線上與線下 (Online to Offline,O2O) 的多角化經營,今天是異業,明天可能馬上變同業,徹底顛覆我們對既有產業界線的認知,也打破長久以來的市場競爭局勢。

如今全球市值前十大的企業,有七家是網路平台,取代過去稱霸數十年的石油、電信和藥廠等傳統企業。各國政府似乎終於明白,網路平台在整個商業生態系中扮演的主導地位,並不亞於石油、電信、藥廠這些各國反壟斷 (Antitrust) 執法名單的常客,因而積極展開鋪天蓋地的反壟斷執法行動。

「大者恆大」未必有錯,競爭法關注的是「與惡的距離」

排除競爭、壯大自己,是企業的本能,也是永續經營的關鍵要素。一個健全的網路商業生態系,必定有一個強大的領導者,對內吸引多樣化的群聚,並致力於共創價值;對外則必須構築堅強的護城河 (Moat),抵禦競爭對手的攻擊,增加生態系全體存活的機會。一旦這種生態系模式運作順利,終將形成「大者恆大」,甚至「贏者全拿」的局面,使生態系領導者取得寡占 (Oligopoly) 或獨占 (Monopoly) 的市場支配地位。也因此,競爭法的任務並非阻止企業變得「強大」,而是要避免「強凌弱、大欺小」這一類破壞市場公平競爭秩序的行為。

換句話說,各國反壟斷執法機關要介入處理的,並不是龍頭企業「取得市場支配地位」這個「結果」,而是龍頭企業「有無透過不公平競爭手段」取得或維持市場支配地位的「過程」。所謂不公平競爭手段,在傳統商業競爭法領域,最經典的莫過於洛克斐勒的標準石油公司,在十八世紀末透過大規模水平與垂直併購,控制了整個石油產業,並獲得壟斷利潤 (Monopoly Rents),因此促成美國第一部反壟斷法 Sherman Antitrust Act of 1890 誕生;此外,大型藥廠對原料供應商簽署限制競爭的獨家條款,以排除競爭對手進入市場,也是常見的案例。

在數位經濟時代,傳統型態的不公平競爭行為,仍然是反壟斷執法所要監督的對象。然而,新興科技與商業模式瞬息萬變,一個成功的策略執行,究竟是創新的實踐、抑或構成全新的不公平競爭局面,才是讓反壟斷執法機關最為頭痛的難題。

我們一開始討論「一個市場,各自表述」的幾個問題,突顯了傳統商業競爭法對於「相關市場」(Relevant Market) 的認定,在標榜跨國界、跨產業、O2O 的數位經濟時代,早已不合時宜。

另一方面,「數據」作為真正創造價值、提升價值的關鍵,卻是所有交易環節當中,唯一貫穿的因素。Facebook 宣示要成為「西洋版的 WeChat 超級應用程式 (Super App)」、Amazon 號稱自己是「無所不賣商店」(The Everything Store) ,無一不是基於數據驅動 (Data-Driven) 的商業模式,追求規模經濟與範疇經濟的綜效。

當網路平台支配市場的能力,取決於其支配數據的能力,便將愈來愈依賴數據,也愈來愈可能形成數據的壟斷。因此,近期全球反壟斷執法機關,將注意力轉向網路平台的「數據支配地位」,全力防堵數據的濫用成為「與惡最近的距離」。

「數據監管」取代「定價理論」的新競爭法

網路平台常見的免費 (Freemium) 模式,雖然是以使用者提供數據作為對價,傳統商業競爭法的「定價理論」(Pricing Theory) ,卻無法反映這個現實。甚至,當「提供更多的個資」與「享受更好的產品或服務」之間劃上等號,恐怕只有少數用戶與消費者能夠抗拒誘惑。尤其,網路平台所使用的數據,除了個資,也大幅涵蓋種種線上與線下「非個資」交互建構的類型化資訊。最典型的例子,就是 Facebook 透過數據分析對使用者的剖析建檔 (Profiling) 與分類 (Categorization),協助廣告主在性別、年齡、地域、學歷、企業、財務、家庭、興趣等各種面向設定受眾 (Target Audience),以精準投放廣告,進而延伸出各種歧視的爭議。從這個角度觀察,數據濫用的問題,確實可能需要個資保護法與商業競爭法同時介入加以監督。

為了徹底檢討工業時代的商業競爭法,在當今數位經濟時代的適用侷限,歐盟執委會近期便出版了「數位時代的競爭政策」(Competition Policy for the Digital Era) 研究報告,環繞數據的蒐集、使用與交換等議題,突顯歐盟對「數據支配地位」與市場競爭關係的重視。

此外,由於大型網路平台的跨境優勢,對國家自主性 (State Autonomy) 同樣帶來威脅。平台的壟斷,也從歐美貿易戰升格成為美國本土的政治問題。自從川普總統公開表達對大型網路平台獨占地位的疑慮之後,執法機關便陸續展開一連串行動,主要包括:聯邦貿易委員會 (Federal Trade Commission,FTC) 在2019 年 2 月新成立科技市場 (Technology Markets) 反壟斷調查小組;司法部 (Department of Justice,DOJ) 在 7 月宣布對於主流網路平台 (Market-Leading Online Platform) 的不公平競爭行為啟動調查;而 9 月間全美數十州檢察長展開跨黨派聯合調查,更打算針對當年 Facebook 併購 Instagram (2012) 與 WhatsApp (2014)、Google 併購 YouTube (2006) 與 Nest (2014),這些在傳統商業競爭法解讀下合法合規的交易案,重新檢視是否有濫用「數據支配地位」的事實,而有依法強制分拆 (Breakup) 的必要。

然而,執法機關對科技巨頭們 (Big Tech) 量身定作的反壟斷行動,並非毫無風險,甚至也遭到反對者謔稱為「Hipster Antitrust」(憤青式的反壟斷觀點)。事實上,近年衝著科技巨頭而來的政策議題很多,包括課徵「數位稅」(Digital Tax),姑不論此一手段是否合理有效、是否忽視了國與國之間的稅收競爭,「數位税」的政策目的卻是相當明確,即在於增加當地政府稅收、進而達到財富重分配並實現社會正義。

相反地,競爭法的任務在於促進市場競爭與創新,從來不是為了解決貧富差距衍生的社會問題而設。如今主流的反壟斷觀點,為了確認「數據監管」的公權力正當性,從傳統「定價理論」強調「保護消費者」的嚴格立場,延伸到「追求全體社會福址」的抽象目的,是否不當擴張了執法機關對法律的解釋與裁量空間,反將抑制市場競爭?反壟斷執法機關究竟該不該越殂代庖,扛起個資保護與解決社會問題的任務?數位經濟市場的高度集中化,究竟是自由競爭的結果,或是不公平競爭的產物?眼前鋪天蓋地的公權力作為,究竟能不能真正解決問題,抑或只是讓商業競爭法成為箝制對手的另一個手段?以上都將留待各界持續關注。然而我們更關心的,是這一切的趨勢與思辨,對於網路新創團隊而言,又帶來如何的啟示?

「衛冕者」的危機就是「挑戰者」的良機

網路新創團隊,藉著利用大型平台免費或便利的服務,得以在資源有限的困境下,創造出用戶喜愛的產品。但是,打開 Google Analytics 的後台,琳瑯滿目的直接流量 (Direct Traffic)、搜尋流量 (Search Traffic)、社群流量 (Social Traffic)、推薦流量 (Referral Traffic)、廣告流量 (Campaign Traffic),到底哪一些才是真正屬於自己的流量呢?

一、你的通路不是你的通路:

關於電子商務、乃至於近期衍生的「全通路」營運模式,對實體零售造成的影響,外界已經有太多觀察與論述。事實上,數據為大型網路平台帶來的優勢,意味著平台業者能夠輕易切入並控制所有終端消費通路,線上通路也毫無例外。Facebook 陸續在全球各地推出 Marketplace 拍賣商城、Google 也讓用戶逐漸習慣使用 Book On Google 線上訂房服務,諸如此類大型平台與身為合作廠商的新創團隊,從昔日盟友成為競爭對手的例子,屢見不鮮,儼然是實體零售天王 Costco 建立自有品牌 Kirkland Signature 成功故事的翻版。新創團隊暫時享有平台提供的通路與廣告服務、減輕接觸潛在消費者的初期困境,卻是將寶貴的數據貢獻給平台,反而成為平台直接競爭的助力。

為了保障數以百萬計的賣家,歐盟在今年 7 月頒布 EU Regulation on Promoting Fairness and Transparency for Business Users of Online Intermediation Services (針對企業用戶,促進線上中介服務的公平與透明) 新法,預計 2020 年 7 月 12 日正式生效。由於是全球史上第一部針對 P2B (Platform to Business,平台對企業) 模式提出的競爭法,將使得提供跨境平台服務的美國企業 Facebook、Apple、Amazon、Google 直接受到牽連,因此格外受到矚目。同一時間,歐盟執委會以「濫用市場支配地位的數據使用」為由,對 Amazon 啟動反壟斷調查,也是史無前例。

雖然這樣的網路平台競爭新法尚未實施,歐盟執委會卻相當罕見以數據的角度切入,調查 Amazon 是否基於中介者與賣家的雙重角色 (Dual Role),藉由獲取其他賣家的銷售數據,優化自身在產品推薦欄位的排序,從而違反現行 TFEU (Treaty on the Functioning of the European Union,歐盟運作方式條約) 有關「限制競爭合約條款」與「濫用市場地位」的競爭法規範。

姑不論這些新法與調查行動能否真正處理平台業者「球員兼裁判」的問題,大型平台還有許多其他合法措施,也可能嚴重影響新創團隊的日常運作。例如,Google 近期更新「BERT」(Bidirectional Encoder Representations from Transformers) 開源系統,透過較長查詢字串 (Longer Query String) 強化自然語言在搜尋系統的作用,以求更深入了解使用者的需求、情境與脈絡,卻可能徹底顛覆團隊以關鍵字 (Keyword) 為基礎長期建立的 SEO (Search Engine Optimization) 成效。

凡此種種,一再突顯新創團隊面對大型網路平台,其實是站在不同的維度交手,就像巨人打個噴嚏,螞蟻以為是颱風。全球各地如火如荼的反壟斷調查行動,其實是對新創團隊的重大警示,「免費的最貴」這句話,不只適用在大型平台的終端用戶,對於將自身商業模式建構在大型平台基礎上的新創團隊,同樣應列入商業策略第一順位的思考。

二、你的智慧才是你的智慧:

新創團隊也無需氣餒,你的通路雖然不是你的通路,但你的智慧卻可以真正為你所用。數據本身並沒有智慧,過多的雜訊反而會蒙蔽智慧,成為負擔。大型網路平台固然可以擔任煉油廠的角色,掌握「數據的支配地位」,有時也身兼化工廠,利用精煉後的數據,推出自己擅長的產品或服務。

然而,就像洗衣精與洗面乳,雖然本質上都是界面活性劑的化工產品,卻有著截然不同的配方和功用。同樣的,在每一個不同的垂直應用領域,對於數據以及 AI 數據分析的需求,也各自有別,交通應用強調即時性、醫療應用強調精準性、內容應用強調社群性、商品推薦強調個人化等等,同樣都是「數據」,在不同的應用領域,卻能展現不同的智慧,端看團隊的洞見與取捨。

舉例來說,同樣強調以機器學習為基礎的電腦視覺 (Computer Vision) 技術、同樣鎖定智慧安全監控 (Smart Security and Surveillance) 的市場,Google 的 Nest 裝置與 Nest Aware 服務從「智慧家居」切入,充分發揮 B2C 的優勢,直接面對終端用戶,未來甚至可以結合個人化推薦,串回廣告業的老本行;但 AppWorks Accelerator 第九屆校友 (AW#9) 、專攻智能監控的台灣新創企業 Umbo CV (盾心科技),則是由於深入了解傳統安全監控產業耗費大量人力成本監看影像的痛點,同時觀察到,安全監控產業的大量影像數據,對 AI 應用而言是亟待挖掘的寶藏,因此開啟與包括保全、倉儲物流、建築工地、飯店、學校、監獄等有「影像監看」需求的垂直領域企業合作,從 B2B 模式切入,強化對企業 (而非終端個人用戶) 的服務,成功打入歐、美、日市場,服務超過 200 家企業客戶。

Google 在 AI 領域,無疑掌握強大的「數據支配地位」,Nest 也早已是智慧家居裝置的先行者;Umbo CV 關注產業懸而未決的痛點與自身強項,堅持走一條新路,證明了乘著 AI 的大趨勢、大潮流,未必意味著必須與網路巨頭正面對決。正因為數據優勢不在自己手中,新創團隊更應該認清,唯有降低對網路平台的依賴,這些數據,才能真正成為你的智慧,並產生價值。

三、AI 的問題可以從 Blockchain 找方法:

AI 應用日趨廣泛,衍生惡意造假、演算法歧視等問題,已經有許多開發者提出更高明的 AI 技術加以制衡。AI 作為數位經濟的推進器,也使得企業對數據的追逐永遠無法停歇,從而引發數據壟斷的議題。

此情此景,在秉持自由開放精神的 Internet 技術誕生五十週年,以及 World Wide Web 標準推出三十年後的今天看來,無疑是莫大的諷刺。World Wide Web 發明人 Tim Berners-Lee 也點名大型網路平台,系統性追求廣告獲利而犧牲使用者價值,是造成網路失能的禍首之一,為此,他透過社群力量發起「A Contract for the Web」宣言,明確納入反壟斷執法的訴求,也積極開發 Solid 平台,作為對 Facebook 隱私問題的回應。

此外,解鈴未必只限繫鈴人。AI 的問題,也可能由 Blockchain 來解,尤其 Blockchain 標榜去中心化架構與可追蹤的特性,似乎正為數據壟斷與數位經濟市場高度集中化,帶來一絲契機。其中,以 Blockchain 技術為基礎的 Decentralized Identifier (DID,去中心化身分識別機制),便是試圖藉由產業標準的建置,使資料歸戶 (Data Linkage) 成為可能,將個資與隱私的控制權,交回每一位用戶手中。目前已知架構在 Bitcoin、Ethereum、IOTA Tangle 等公鏈的 DID 解決方案多達數十種,為數位行銷、社群媒體、精準醫療、智慧物聯網等各種資料市集 (Data Marketplace) 的應用,開啟更多想像。期待除了法律與政策的討論之外,藉由更多技術開發者投入,我們終能在人權信仰與開放數據之間,尋得對整體利益最大的共識。

結論

Internet 的出現,讓年輕世代的創業者,可以在資源有限的情況下,有機會打破傳統產業根深蒂固的尋租與裙帶關係,藉由科技與商業模式的創新,為用戶創造全新的價值。Facebook、Apple、Amazon、Google 為我們演示了如何從無到有,以短短10、20 年時間,成功擠身全球最有價值企業名單,搶下持續近半世紀由石油、電信、藥廠宰制的衛冕者寶座。

如今全球反壟斷執法轉向新的衛冕者開鍘,尤其對於大型網路平台的「數據支配地位」格外關注,突顯了數據貫穿所有交易環節的現實。「數據即石油」是一個貼切的比擬,一旦網路平台濫用其「數據支配地位」,對競爭市場造成的危害及規模,絕不亞於當年洛克斐勒對石油產業的壟斷。

新創團隊藉由以上執法趨勢的觀察,或許能夠獲得「趨吉避凶」的啟發,嘗試降低對於大型網路平台的依賴,將空泛的數據轉化為自身的智慧。同時,也不要忽略衛冕者的弱點就是挑戰者的機會,強調個資與隱私保護的新興科技與商業模式,也能夠為市場帶來正向的變革、開創出全新的局面。

【歡迎所有 AI / Blockchain 創業者加入專為你們服務的 AppWorks Accelerator】

Photo by Nick Youngson on The Blue Diamond Gallery